こんにちは、流芳園(りゅうほうえん)です。

お茶漬けは、シンプルでありながら深い味わいを持つ日本の伝統的な料理です。その誕生の背景や歴史的な進化をたどることで、現代のお茶漬けの魅力をさらに理解し、新たな楽しみ方を発見することができます。本記事では、お茶漬けの起源から現代の進化に至るまでを探り、その魅力を深堀りしていきます。

☑本記事から分かること

・お茶漬けの基本とその歴史とは?

・新しいお茶漬けの形と現代の楽しみ方とは?

・流芳園オススメのお茶の紹介

☑記事の信頼性

・緑茶発祥の地 宇治田原に店舗

・創業200余年の日本茶専門店

・農林水産大臣賞を複数回受賞

お茶漬けの基本とその歴史

お茶漬けは日本の食文化に深く根ざした料理ですが、その起源や発展の過程は多様です。今回は、伝統的なお茶漬けがどのようにして誕生し、広がっていったのか、その背景とともに掘り下げていきます。

お茶漬けの起源と日本の食文化

お茶漬けの起源については、平安時代にさかのぼるとされる記録がありますが、特に「湯漬け」や「水飯」といった、温かいお湯や水をかけてご飯を食べる文化があったことが『源氏物語』や『今昔物語集』といった文学作品や古文書に見られます。

例えば、僧侶の方々は修行の合間に食事を摂る際、エネルギー源として簡単に食べられるものを今も昔も求めています。当時、お茶や湯を使ったご飯がそのニーズに応え、長時間の読経や修行で消耗した体力を回復するための手段として重宝されていたのではないでしょうか。このような背景が、お茶漬けの簡便さや温かさ、心安らぐ味わいの魅力を支えています。

江戸時代に入ると、庶民の間でもこの「湯漬け」文化が発展し、特にご飯にお茶をかけるという形に変化して広まっていきました。これは、お茶が煎茶として普及し、庶民の間でも手軽にお茶を楽しむ文化が広まったからです。江戸時代の商家や町人たちの間でも、お茶漬けが広まり、忙しい日常の中で手軽に食事を済ませる手段として重宝されました。このように、シンプルながらも心温まる一杯として、お茶漬けは日本人の食文化に深く根付いていったのです。

お茶漬けとお茶の相性

お茶漬けの最大の特徴は、何と言ってもお茶とご飯の絶妙なコンビネーションにあります。お茶の種類によって、味わいの深さが大きく変わります。例えば、緑茶やほうじ茶、玄米茶など、それぞれの茶葉がご飯に与える風味を楽しむことができます。

緑茶は、その爽やかな香りと旨味が特徴で、ご飯の甘みを引き立てます。ほうじ茶は焙煎の香ばしさが加わり、温かいご飯と一緒に食べると、深いコクが感じられます。玄米茶は、茶葉と米がブレンドされており、さっぱりした味わいと香ばしさが楽しめます。

このお茶の選び方によって、お茶漬けの味わいがまったく違うものに変わります。例えば、急須で淹れた新鮮な緑茶を使ったお茶漬けは、香り高く、口に広がる爽やかな味がご飯の甘みと相性抜群です。一方、ほうじ茶を使ったお茶漬けは、ほんのりとした焙煎香が加わり、温かさを感じさせる深い味わいを楽しめます。これらの選択肢の中から、その時々の気分に合わせて最適なお茶を選ぶことができます。

ほうじ茶について詳しく知りたい方はこちらのブログも参照ください。

ほうじ茶の奥深さ!浅煎りと深煎りについて知ってみよう!

お茶漬けの変遷と進化

お茶漬けは、そのシンプルさゆえに時代を経るごとに進化し、多様化してきました。現代においては、従来のスタイルを守りつつも、新たな食材や調味料を取り入れたお茶漬けが登場しています。

例えば、アボカドやポーチドエッグをトッピングしたお茶漬けなど、海外で人気の食材が加わることで、伝統的な日本の料理に新たな風味が生まれています。これらは、特に若い世代や海外の食文化にも影響を与えており、お茶漬けの可能性を広げています。

また、健康志向の高まりに合わせて、お茶漬けも変化を遂げています。雑穀や野菜を使ったお茶漬けは、低カロリーで栄養価が高いため、ダイエットや健康維持を意識した人々にも好まれています。これらの進化を通じて、お茶漬けはシンプルでありながらも、現代的な要素を取り入れた料理へと進化しています。

新しいお茶漬けの形と現代の楽しみ方とは?

お茶漬けは、もはや単なる家庭料理にとどまらず、現代の食文化において新たな形を生み出しています。ヘルシー志向やグルメ志向、さらにはテクノロジーの進化とともに、私たちの食卓には新しいお茶漬けの楽しみ方が広がっています。

健康志向の新しいお茶漬け

現代の健康志向に応じて、お茶漬けも進化しています。特に、玉露や抹茶には抗酸化作用やデトックス効果があることが知られており、これらを使ったお茶漬けは美容や健康にも良い影響を与えるとされています。

玉露について更に詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

玉露って何?特徴と美味しい淹れ方を日本茶専門店が解説!

また、雑穀や発酵食品を使ったお茶漬けも人気で、腸内環境を整える効果が期待されています。低糖質やビーガン対応の具材を使ったお茶漬けは、ダイエット中でも楽しめるため、幅広い層に支持されています。

グルメお茶漬け:お茶の多様な楽しみ方

お茶漬けは、単なる食事としてだけでなく、グルメ料理としても楽しむことができます。高級なお茶や厳選された食材を使用することで、一品料理としての完成度が高まります。

例えば、抹茶を使ったお茶漬けは、香り豊かで洗練された味わいを楽しめます。また、特産の茶葉を使ったお茶漬けは、その土地ならではの風味を感じさせるため、旅行先で食べるのも一つの楽しみです。これらのグルメお茶漬けは、食事としての新しい形を提案しています。

茶業者のトリビア:冷抹茶茶漬け

今回は、AIによる概要から「冷抹茶茶漬け」を紹介させていただきます。

冷抹茶茶漬けは、冷やご飯に抹茶を加えたお茶漬けで、食欲がないときや暑い日に適しています。

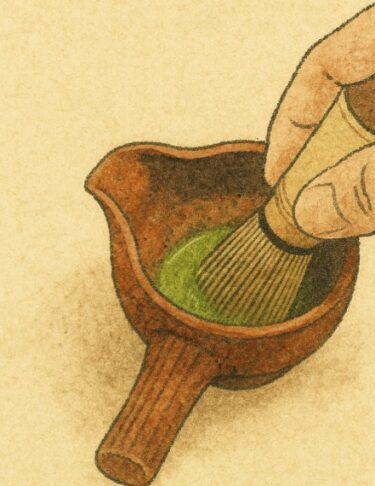

【作り方】

①茶碗にご飯をよそる

②もみ海苔をまんべんなく敷く

③お茶碗の周りに刻んだたくわんを敷く

④お茶碗の真ん中に、お抹茶を加える

⑤氷を適当に加え、冷水を抹茶に当たらない様に注ぐ

準備物:ご飯、抹茶、海苔、たくわん、水(冷水)、氷

【ポイント】

冷やご飯に含まれる「レジスタントスターチ」と、緑茶の「カテキン」の効果で脂肪を分解する

「ヤセるおかず」を一緒に食べることで、栄養も補いながら飽きずに続けられる

お茶づけの素と冷水をかけるだけなので、手間いらず

食欲なくてもサラサラっと召し上がれる

1杯でチャージ!「ごはん、水分、塩分」が一気に摂れる

【アレンジ】

・しらすと梅干をのせる

・梅おかか・しらす・きゅうりを盛り付ける

・おこしだね・炒りゴマ・わさびを入れてトッピングする

・茶殻と佃煮を使い、お茶の風味を加える

感想としては、想像していた以上に美味しいと感じました。私は、好んでたくわんを食べるタイプではないのですが、冷ややかなお抹茶とたくわん、そして海苔が心地良く新たな食の引き出しができたように思いました。お漬物がなければ、味噌でも良いのでは?また、奈良漬けも合いそうな気もします。

以上、AIによる概要から「冷抹茶茶漬け」を紹介させていただきました。

お茶漬けの未来:お茶とテクノロジーの融合

テクノロジーの進化により、お茶漬けの未来はさらに多様化し、私たちの食卓に新たな可能性を提供しています。AIを活用した茶葉の選定や、機械学習を使った最適なレシピの提供が進められています。

また、スマートキッチン機器の普及により、自宅で手軽にプロの味を再現できる環境が整ってきています。これらの技術革新は、家庭でも本格的なお茶漬けを楽しむ手助けとなり、より多くの人々に新しい食文化を提供してくれるのではないでしょうか。

まとめ & 流芳園オススメの紹介

お茶漬けは、そのシンプルさと奥深さから、日本人に長く愛されてきた料理です。時代とともに進化を遂げ、現代の健康志向やグルメ志向に合わせた新しい形も登場しています。これからも、お茶漬けはその歴史とともに進化し続けるでしょう。当店では、厳選された茶葉を使ったお茶漬けにも合う様々な商品を提供しています。ぜひ、あなた独自の進化したお茶漬けを一度お試しください。

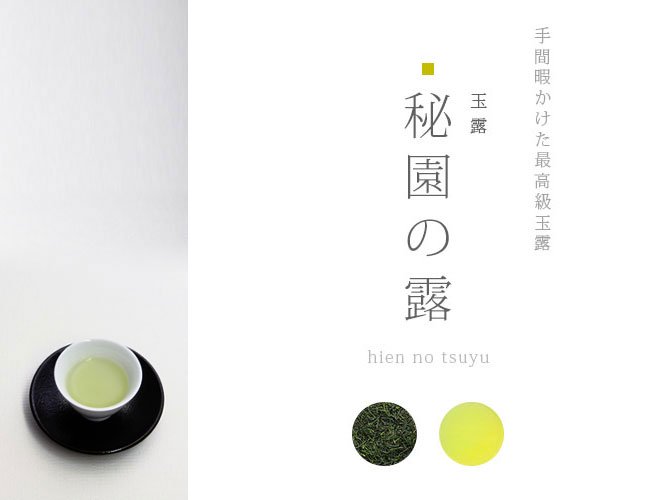

秘園の露(ひえんのつゆ)

丁寧に茶葉を手摘みすることで生まれた、

柔らかみのある舌触りと上品な旨味が特徴。

うっすらと乳白の濁りが感じられる水色は、

濃厚な旨味が凝縮されたもので玉露本来の深い甘みと余韻を感じていただけます。

茶種:玉露(手摘み玉露)

料金:3,240円 / 80g(税込)

甘露(かんろ)

新緑の香りを茶葉がそのまま包み込むように爽やかで、

良質な茶葉を厳選することで贅沢なコクを実現しています。

八十八夜(付近)に採れた茶葉で作っているため、

旬の味を堪能することができます。

老舗の名を刻んだ逸品、是非ご堪能あれ。

玉露本来の甘さと共に、果実のような香味がしっかりと口の中で感じられます。

また、玉露の芯の部分を贅沢に使用することで、

上品な香りと柔らかみのあるコクを合わせ持った贅沢な玉露となっています。

茶種:玉露

料金:2,160円 / 80g(税込)

流芳園(りゅうほうえん)

新緑の香りを茶葉がそのまま包み込むように爽やかで、

良質な茶葉を厳選することで贅沢なコクを実現しています。

八十八夜(付近)に採れた茶葉で作っているため、

旬の味を堪能することができます。

老舗の名を刻んだ逸品、是非ご堪能あれ。

茶種:煎茶(上級煎茶)

料金:1,620円 / 80g(税込)

→流芳園の購入はこちらから

煎茶 特撰【とくせん】

「特撰」は、目利きの技術を使用し、

品質の良い茶葉を見極めつつ、バランスの良いお茶を作っております。

また、目利きの技術以外にも、

ブレンドの技術と、仕上げの加工技術も使用しているため、

流芳園の技術の結晶とも呼べるお茶と言えるでしょう。

「特撰」は熱めのお湯でも美味しく淹れることができるため、

お茶に詳しくない方でも淹れやすいお茶となっております。

普段使いにもぴったりです。

茶種:煎茶

料金:1,080円 / 80g(税込)

素朴仕立 友白髪【ともしらが】

清涼感、抹茶のような香り、コクのある味、マイルドな味わいなど、

バランスが効いている茶葉になります。

初心者の方でも淹れやすいお茶になるので、

お茶を嗜んでみたいと思っている方にはとてもオススメの商品です。

茶種:素朴仕立(かぶせ茶)

料金:864円 / 80g(税込)

素朴仕立 稀頭【まれがしら】

黄色い煎茶で、お茶らしい清涼感のある香りと後味のすっきりさが特徴です。

初々しい露天栽培の生葉を収穫し、浅く蒸して製茶しております。

そのため、爽快な香りだけでなく、

煎茶としての旨味も同時に味わっていただける逸品となっております。

茶種:素朴仕立(煎茶)

料金:648円 / 80g(税込)

特上 雁が音焙じ(とくじょう かりがねほうじ)

厳選された上質な一番茶を100%使用しております。

雁が音(=白い茎)が濁りのない香ばしい香りを作り出し、

またコクと余韻の上品さを同時に味わって頂けることでしょう。

素材を最大限に活かした「浅煎り」焙煎となっています。

茶種:ほうじ茶

料金:704円 / 100g(税込)

雁が音焙じ【かりがねほうじ】

「浅煎り」焙煎の雁が音焙じは、

お客様やご自身のティータイムなどにはゆっくり急須で淹れて、

香りを堪能することもできます。

さらに、暑い夏や冷たいものを飲みたいときには急冷して楽しめます。

水出し茶にも向いていますので、冷ややかな味わいがお好みの方にもおすすめです。

毎日の水分補給にピッタリ!

茶種:ほうじ茶

料金:596円 / 100g(税込)

雲上の鶴【うんじょうのつる】

昔ながらの製法である、藁(ワラ)などで被覆することによって、

完成した碾茶(抹茶の原料)を使用。

そうしてできた抹茶の香りは特別で、宇治抹茶伝統の生産技術のひとつ。

濃茶・薄茶ともに使用できる商品であり、

それぞれの淹れ方により味や香りが変わる高級な逸品。

茶種:抹茶(お濃茶)

料金:2,808円 / 40g(税込)

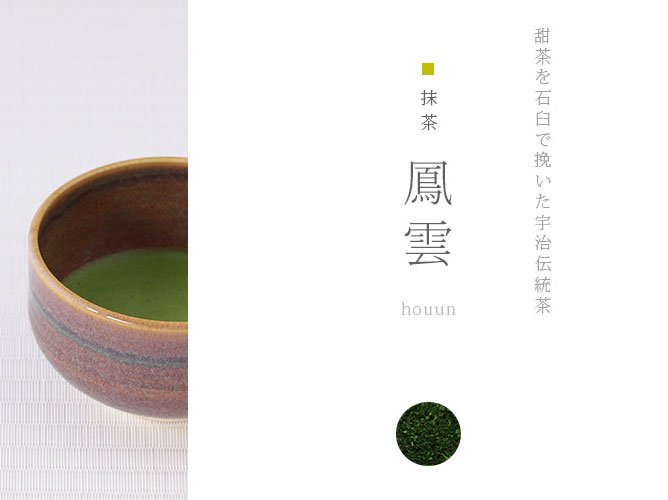

鳳雲【ほううん】

希少な宇治田原産の手摘み碾茶もブレンドした、手摘み宇治碾茶100%使用。

宇治田原産をブレンドすることで香味に奥行きが加わり、

力強い香りとコクが出来上がります。

こちらも濃茶・薄茶ともに使っていただける品になっておりますので、

使い勝手の良いお抹茶となっています。

茶種:抹茶(お濃茶)

料金:2,268円 / 40g(税込)